Louis Pasteur

Louis Pasteur

Antisepsie et Aseptie

Antisepsie

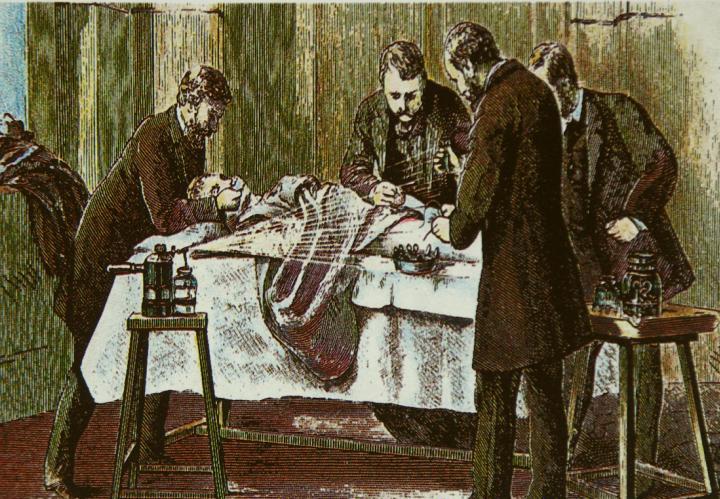

Le chirurgien anglais Joseph Lister, après avoir lu les travaux de Pasteur sur la fermentation, se convainc que l'infection postopératoire est due elle aussi à des organismes microscopiques. Ayant lu ailleurs que l'acide phénique détruisait les entérozoaires(parasite intestinal) qui infectaient certains bestiaux, il lave les blessures de ses opérés à l'eau phéniquée et leur applique un coton imbibé d'acide phénique. Le résultat est une forte réduction de l'infection et de la mortalité.Lister publie sa théorie et sa méthode en 1867, en les rattachant explicitement aux travaux de Pasteur. Dans une lettre de 1874, il remercie Pasteur «pour l'avoir, par ses brillantes recherches, démontré la vérité de la théorie des germes de putréfaction, et lui avoir ainsi donné le seul principe qui ait pu mener à bonne fin le système antiseptique.» L'antisepsie listérienne, dont l'efficacité triomphera en quelques années des résistances, est, au point de vue théorique, une branche importante de la théorie microbienne. Sur le plan pratique, toutefois, elle n'est pas entièrement satisfaisante: Lister, qui n'a pensé qu'aux germes présents dans l'air, et non à ceux que propagent l'eau, les mains des opérateurs ainsi que les instruments et les tissus qu'ils emploient, attaque les microbes dans le champ opératoire, en vaporisant de l'acide phénique dans l'air et en en appliquant sur les plaies. C'est assez peu efficace quand il faut opérer en profondeur et, de plus, l'acide phénique a un effet corrosif sur l'opérateur et sur le patient. On cherche donc bientôt à prévenir l'infection (asepsie) plutôt qu'à la combattre (antisepsie).

Asepsie

Pasteur est de ceux qui cherchent à dépasser l'antisepsie par l'asepsie.À la séance du 30 avril 1878 de l'Académie de médecine, il attire l'attention sur les germes propagés par l'eau, l'éponge ou la charpie avec lesquelles les chirurgiens lavent ou recouvrent les plaies et leur recommande de ne se servir que d'instruments d'une propreté parfaite, de se nettoyer les mains puis de les soumettre à un flambage rapide et de n'employer que de la charpie, des bandelettes, des éponges et de l'eau préalablement exposées à diverses températures qu'il précise. Les germes en suspension dans l'air autour du lit du malade étant beaucoup moins nombreux que dans l'eau et à la surface des objets, ces précautions permettraient d'utiliser un acide phénique assez dilué pour ne pas être corrosif. Pasteur n'était pas le premier à exposer l'idée que les actes médicaux pouvaient eux-mêmes transmettre l'infection, mais les progrès de la théorie microbienne avaient tellement changé les données que les conseils de Pasteur reçurent beaucoup plus d'audience que ceux de ses prédécesseurs. En préconisant ainsi l'asepsie, Pasteur traçait une voie qui serait suivie (non sans résistances du corps médical) par Octave Terrillon (1883), Ernst von Bergmann et William S. Halsted.